Die Digitalisierung wird immer mehr Teil unseres Alltags und Lebenswelt. Sie verliert dadurch zunehmend ihren rein technischen Charakter, der nur Expertinnen und Experten vorbehalten ist. Vielmehr eröffnet die Digitalisierung neue Handlungsräume und Handlungsarten, die uns überall und zu jederzeit betreffen, und stellt uns dadurch auch vor neue Probleme und Herausforderungen. Um diese Probleme und Herausforderungen soll es in diesem Seminar gehen, und zwar vor allem aus philosophischer Perspektive. Dies wirft natürlich die Frage auf, was eigentlich Philosophie ist. Das Wort „Philosophie“ kommt aus dem Altgriechischen. Es bedeutet soviel wie „Liebe (philia) zur Weisheit (sophia)“. Ein Philosoph bzw. eine Philosophin ist also eine Person, die nach Weisheit strebt und sich daran ausrichtet. Weisheit bedeutet nicht einzelnes konkretes Wissen, welches nur Expertinnen oder Experten vorbehalten ist, sondern eine möglichst kohärente Gesamtsicht auf die Welt und unsere Position als Menschen darin. Philosophie ist der Versuch, sich in der Welt zurechtzufinden, und zwar nicht nur in bestimmten Teilbereichen. Diese orientierende Funktion der Philosophie zeigt sich darin, dass wir, wenn wir philosophieren, immer Gründe für oder gegen eine These vorbringen sollten. Da es in der Philosophie keinen festen Wissensbestand gibt, ist Philosophie immer in Bewegung. Dies zeigt sich bereits an der Figur des antiken Philosophen Sokrates (469 v. Chr. in Athen; † 399 v. Chr. in Athen). Sokrates sah seine Aufgabe darin, auf dem Marktplatz in Athen mit den Bürgern über zentrale Fragen wie etwa „Was ist die Tugend?“ zu diskutieren. Er selbst hat keine eigene Lehre verfasst und niedergeschrieben, sondern immer nur versucht, das vermeintliche Wissen seiner Dialogpartner als Scheinwissen zu enttarnen. Diese Einsicht in das eigene Nichtwissen war nach Sokrates die Bedingung dafür, zu wirklichen Wissen zu gelangen. Zugleich bedeutet Weisheit, dass es bei diesem Orientierungswissen immer auch um die Frage geht, wie wir uns handelnd – nicht nur erkennend – in der Welt verhalten sollen, was also moralisch gut und moralisch schlecht ist. Diese Frage, was moralisch geboten oder verboten ist, behandelt die Ethik. Das Wort „Ethik“ kommt vom altgriechischen Wort „ethos“, was soviel bedeutet wie „Sitte“ und „Gewohnheit“. Eng damit verbunden ist das Wort „Moral“, was von dem lateinischen Wort „mos“ abstammt, welches ebenfalls soviel wie „Sitte“ und Gewohnheit“, aber auch „gesellschaftliche Norm“. Im heutigen philosophischen Wortgebrauch verwenden wir das Wort „Ethik“ so, dass wir damit die Reflexion auf die Sitten, Gewohnheiten und Normen verstehen, die in der Welt existieren. Ethik ist demnach Moralphilosophie, und sie bewertet die verschiedenen Sitten und Normen in menschlichen Gesellschaften.

Wir können zwischen drei Ethik-Typen, also Systemen und Kriterien für moralische Bewertung unterscheiden:

(1) Deontologie (von gr. „deon“: „Pflicht“). Die Pflichtethik besagt, dass eine Handlung nur dann moralisch gut ist, wenn sie aus Einsicht in die moralische Pflicht oder ein moralisches Ideal geschieht. Geschieht eine Handlung aus Pflicht, dann ist unsere Handlungsmotivation oder Handlungsabsicht auf das moralisch Gebotene gerichtet. Deswegen interessiert sich die Deontologie nicht so sehr für die Handlung und die Handlungsfolgen, sondern vielmehr auf die Gründe und Einstellungen, die hinter einer Handlung stehen. Ein Hauptvertreter der Deontologie ist der deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724-1804). Er stellte folgende Pflicht auf: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könnte“. Damit will er sagen, dass wir immer überprüfen sollen, ob unsere Handlungsabsicht sich verallgemeinern lässt, oder ob ich nur egoistische Privatabsichten verfolge.

(2) Konsequentialismus bzw. Utilitarismus (von lat. „consequentia“: „Folge“; lat. „utilis“: „nützlich“): Im Gegensatz zur Deontologie fokussiert der Konsequentialismus bei der moralischen Bewertung auf die Folgen einer Handlung. Es geht ihm um die Frage, wie nützlich die Handlungen für andere Menschen und die Welt ist. Ein Hauptvertreter dieser Auffassung ist der englische Philosoph John Stuart Mill (1806-1873).

(3) Tugendethik: Hier geht es nicht um die Motivation oder Folgen einer Handlung, sondern um die Charakterbeschaffenheit oder Haltung, aus der die Handlung folgt. Handlungen sind dann gut, wenn sie aufgrund von bestimmten Tugenden erfolgen. Tugenden sind z.B. Gerechtigkeit, Besonnenheit, Wahrhaftigkeit, Tapferkeit. Ein Hauptvertreter der Tugendethik ist der griechische Philosoph Aristoteles (384-322).

Da die Philosophie auf keinen bestimmten Gegenstand festgelegt ist (weder nur auf physikalische, biologische, chemische, psychologische oder soziale), wie es andere Wissenschaften sind, können wir auch philosophisch über neue technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung diskutieren und uns fragen, welchen moralischen Status sie besitzen. Die Digitalisierung ist deswegen ein interessanter Gegenstand für die Philosophie, weil sie unser gesamtes Leben betrifft. Was aber bedeutet eigentlich „Digitalisierung“? Das Wort „digital“ kommt vom lateinischen Wort „digitus“, was so viel bedeutet wie „Finger“. Dies bedeutet, dass digitale Daten immer abzählbar und diskret unterschieden sind, ebenso wie es unsere Finger sind. Digitale Informationen bestehen aus Nullen und Einsen, sind also enkodiert (verschlüsselt). Sie können dann wieder so dekodiert (entschlüsselt) werden, dass wir daraus die ursprünglich analoge Information herauslesen können. Analoge Informationen sind im Gegensatz zu digitalen Informationen nicht diskret, sondern kontinuierlich: Wir können sie nicht in Nullen und Einsen zerlegen, sondern bis ins Unendliche weiter teilen.

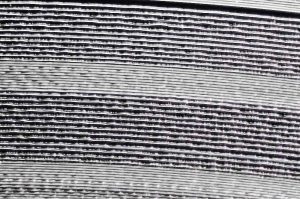

Stellen wir uns folgende Situation vor: Das Live-Konzert einer Band wird auf einer Schallplatte aufgezeichnet, indem die Schallwellen des Konzerts direkt in die Schellack-Platte eingraviert werden. Hierbei handelt es sich um einen analogen Vorgang. Denn wenn wir nur genug die Rillen der Schallplatte vergrößern, dann sehen wir, wie die Schallwellen dort sehr fein differenziert abgebildet sind:

Quelle: Wikipedia

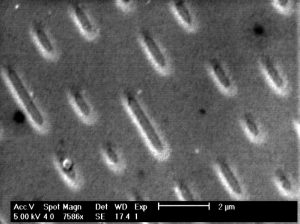

Anders verhält es sich mit einer CD. Wenn wir ein Live-Konzert auf CD aufnehmen, dann handelt es sich nicht um eine analoge, sondern um eine digitale Aufnahme. Hier werden die Schallwellen nicht mehr eingraviert, sondern hier wird das Schallsignal in binäre Zeichen enkodiert, was folgendermaßen aussieht:

Quelle: Wikipedia

Wir erkennen hier, dass eine CD aus diversen Einkerbungen besteht (sogenannten „pits“), im Gegensatz zu den nicht eingekerbten Bereichen (sogenannten „lands“). Die digitale Differenz von Nullen und Einsen wird durch den Übergang und die Abfolge von Einkerbungen und Erhebungen geregelt.

Worin besteht nun der praktische Unterschied zwischen der analogen Schallplatte und der digitalen CD? Durch die Digitalisierung können wir punktgenau zu einer bestimmten Stelle in der Aufzeichnung springen, was bei einer Schallplatte so nicht möglich ist. Die Schallplatte ist analoger Reibung ausgesetzt, da der Diamant-Abnehmer mit der Zeit die Rillen zerkratzt und abnutzt. Die CD hingegen wird von einem Laser reibungslos abgetastet, so dass kein Verschleiß stattfindet. Diese Reibungslosigkeit der Digitalisierung ist für eine philosophische Betrachtung sehr relevant. Denn sie bedeutet, dass das Digitalisat prinzipiell von jedem Träger abgelöst und auf einen neuen Träger kopiert werden kann. Wir können die Daten einer CD auf unsere Festplatte kopieren, von dort beliebig teilen und etwa ins Internet stellen. Diese Unabhängigkeit der digitalen Gehalte von ihrem Trägermedium bedeuten eine sehr hohe Flexibilität und Freiheit im Umgang. Prinzipiell können wir dank der digitalen Technik ganz verschiedene Phänomene digitalisieren – nicht nur Musik, sondern auch Bilder, Dokumente und Arbeitsprozesse. Durch die Reibungslosigkeit werden dadurch traditionelle Prozesse beschleunigt, etwa im Bereich der Medientechnologie. Wir brauchen keine gedruckte Zeitung mehr zu kaufen, sondern erhalten alle Informationen in Sekundenschnelle auf unser Smartphone. Wir können diesen Prozess der reibungslosen Digitalisierung der Arbeitsabläufe „Virtualisierung“ nennen. Aus philosophischer Sicht stellen sich dann aber noch weiter reichende Fragen: Können wir irgendwann auch unser Gehirn und Denken digitalisieren und von unserem Körper lösen, so wie digitale Informationen vom Papier lösbar sind?