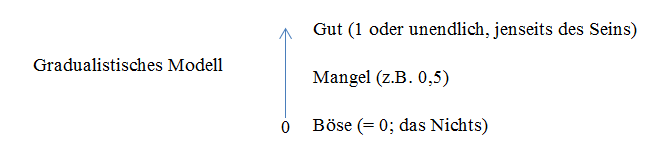

Es lassen sich hinsichtlich des Verhältnisses von Gut und Böse mindestens drei Paradigmen unterscheiden. Zum einen kann die Auffassung vertreten werden, das Gut und Böse in einem graduellen Verhältnis zueinander stehen, wobei das Böse am Guten bemessen wird, so dass das Böse immer ein Mangel am Guten ist (Privationstheorie des Bösen bzw. Gradualitätstheorie des Guten). Eine solche Theorie des Guten vertreten Platon, Thomas von Aquin und Plotin.

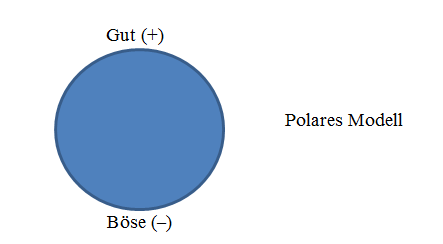

Daneben kann man sich das Verhältnis so vorstellen, dass Gut und Böse Pole sind, die sich diametral gegenüberstehen und jeweils eine eigene Realität haben, ähnlich einem Magneten mit Plus- und Minuspol. Demnach ist das Gute das nicht-Böse und das Böse das nicht-Gute. Man beachte den Vergleich zum gradualistischen Modell, nach dem zwischen Gut und Böse eine Asymmetrie besteht, während hier beide Pole symmetrisch zueinander stehen:

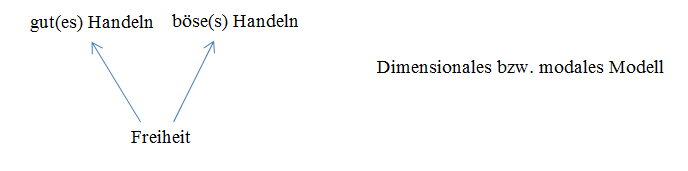

Ein drittes Modell könnte man das dimensionale Modell von Gut und Böse nennen. Gut und Böse sind demnach weder graduell von einander verschieden noch polar entgegengesetzt, sondern Formen oder Modi der menschlichen Freiheit, die eine gemeinsame, sie vermittelnde Wurzel haben. Damit einher geht, dass Gut und Böse nun klein geschrieben werden müssen, da sie keine eigenen Existenzen, sondern Freiheitsdimensionen sind:

Je nach Hintergrundmodell verhalten wir uns zu Gut und Böse auf andere Weise als Subjekte. Das gradualistische Modell, welches das Böse im Nullpunkt verortet (dem Nichts), der dem Ursprung eines Koordinatensystems gleicht, legt nahe, dass wir immer schon dem Bösen näher stehen als dem Guten, gerade dann, wenn das Gute, wie im Falle von Platon, „jenseits des Seins“ verortet wird. Als Nullpunkt ähnelt es einem Ursprung und Bezugspunkt des Koordinatensystems. Wir müssten demnach immer vom Bösen ausgehen. Hier stellt sich also das Problem, wie wir das Gute wieder in die konkrete Lebenswelt des Menschen zurückholen und realisieren können, wenn es nur als ein absoluter Maßstab, als Ideal und Ausgangspunkt des Seins gefasst wird, dem wir als endliche Wesen nie gerecht werden können (dieses Problem stellt sich vor allem bei Platon, aber auch Kants kategorischer Imperativ ähnelt in gewisser Hinsicht der Idee des Guten). Das Problem eines polaren Modells besteht darin, dass der Mensch hier zwischen den Mächten des Guten und Bösen als ein bloßer Spielball erscheint. Auch stellt sich die Frage, welchen ontologischen Status hier das Gute und Böse haben, wenn sie sich absolut entgegengesetzt sind. Am plausibelsten, d.h. der menschlichen Lebenswelt am nächsten stehenden, erscheint deswegen das dimensionale oder modale Modell von Gut und Böse.

Bei Leibniz (1646-1716) wird das Gute dann im Rahmen einer theologischen Metaphysik thematisch. Leibniz’ Schrift „Theodizee“ aus dem Jahr 1710 versteht sich denn auch als „Versuche über die göttliche Gerechtigkeit, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels“. Entschieden wendet sich Leibniz darin gegen einen Fatalismus des Bösen: „Die ganze Realität, so wirft man ein, und die sogenannte Substanz der Handlung sei nämlich sogar bei der Sünde ein Erzeugnis Gottes; denn er ist es, der allen Kreaturen und allen ihren Handlungen Realität verleiht.“ (96) Leibniz hält dem entgegen: „Unsere Absicht ist es, die Menschen von ihren falschen Vorstellungen abzubringen, als ob Gott ein absoluter Fürst sei, nach Willkür verfährt und wenig geeignet und würdig ist, geliebt zu werden.“ (99) Was will Leibniz damit sagen? Auch Gottes Handeln unterliegt denselben logischen Prinzipien wie dasjenige des Menschen, es ist nicht in diesem Sinne willkürlich, dass es nach einer dem Menschen prinzipiell entzogenen Logik geschähe. Diese Gott und den Menschen verbindende und die Welt verständlich machende rationale Struktur scheint Leibniz als Moment besagter „Liebe“ zu verstehen. So gilt nach Leibniz, „daß es unendlich viel mögliche Welten gibt, von denen Gott mit Notwendigkeit die beste erwählt hat, da er nichts ohne höchste Vernunft tut.“ (101) Die Ausgangssituation für Leibniz‘ „Theodizee“ ist eben diese Tatsache, dass das physische und moralische Übel Anlass zum Fragen gibt. Dieses Faktum der Theodizee impliziert, dass es notwendig endliche freie Subjekte des Bösen gibt, für welche das Böse ein Problem ist. Leibniz versucht, die Frage nach der Herkunft des Bösen mit seiner Theorie der möglichen Welten zu beantworten. Eine mögliche Welt ist ein beliebiger Zustand des Universums (all dessen, was existiert), solange er im Rahmen des logischen Raumes bleibt, d.h. logisch widerspruchsfrei gedacht werden kann. Eine mögliche Welt ist ein Universum von Sachverhalten, die logisch möglich sind. Eine mögliche Welt wäre also Z.B. die wirkliche Welt, in welcher das LMU-Hauptgebäude einen Universitätsturm besitzt (dies ist nicht logisch ausgeschlossen). Eine unmögliche Welt wäre z.B. eine solche, in der dieselbe Person zur selben Zeit an zwei verschiedenen Orten sein kann. Nun vertritt Leibniz die auf den ersten Blick kontraintuitive These, wonach die tatsächliche Welt als die beste aller möglichen Welten von Gott erwählt worden sei. Diese These erscheint angesichts des unbestreitbar vorkommenden Schlechten – sei es physisch oder moralisch – als unmittelbar kontraintuitiv: Ist unsere Welt wirklich die beste aller möglichen Welten? Man könnte doch darauf entgegnen: Nein, das ist sie gerade nicht, „denn die Welt hätte ja sündlos und ohne Leiden sein können“ (ebd.). Dass eine solche Welt ohne Übel möglich wäre, will Leibniz gar nicht leugnen: „aber was ich bestreite, ist, daß sie dann besser wäre.“ (ebd.)

Welches sind die Argumente, die Leibniz zu einer These der besten möglichen Welt führen? Leibniz gibt uns zunächst einige Beispiele aus dem alltäglichen Leben, die den holistischen Zusammenhang der Welt näher erläutern sollen. Das Gute und Böse/Schlechte sind relationale Begriffe, die für Menschen als metaphysisch endliche Wesen nur durch ihr jeweiliges Gegenteil Bedeutung und Realität erlangen: „Etwas Saures, Scharfes oder Bitteres gefällt oft besser als Zucker; der Schatten läßt die Farbe stärker hervortreten und selbst eine Dissonanz am rechten Platze hebt die Harmonie.“ (103) „Nur aus Mangel an Achtsamkeit verkleinern wir unsere Güter, und es bedarf einiger Übel, um diese Achtsamkeit in uns wach werden zu lassen. Wären wir für gewöhnlich krank und selten bei guter Gesundheit, dann würden wir die Größe dieses Gutes wunderbar schätzen.“ (ebd.) Aber ist dieses Argument nicht im Grunde genommen zynisch? Worin liegt der tiefere, logisch-metaphysische Grund für das Böse?

Die Quelle des Bösen liegt nach Leibniz in der „idealen Natur des Geschöpfes“ (110), die als solche vormoralisch verfasst ist: „Es gibt nämlich in der Kreatur eine ursprüngliche Unvollkommenheit vor aller Sünde, weil Begrenzung zum [logischen] Wesen der Kreatur gehört: daher kann sie nicht alles wissen, sich täuschen und andere Fehler begehen.“ (ebd.) Diese ursprünglich endliche Verfasstheit der Kreatur ist der göttlichen Willkür entzogen. Als eine solche wesentliche Natur, die durch ewige Wahrheiten konstituiert ist, besteht sie nicht im göttlichen Willen, sondern in seinem Verstand, wie Leibniz sagt. Leibniz unterscheidet in diesem Zusammenhang neben dem malum physicum und dem malum morale auch noch zwischen dem malum metaphysicum: „Das metaphysische Übel besteht in der einfachen [d.h. logisch-metaphysischen] Unvollkommenheit.“ (ebd.) Die „Unvollkommenheiten und Mängel der Handlungen“, so Leibniz, stammen „aus der ursprünglichen Begrenzung […], die die Kreatur durch die sie beschränkenden idealen Gründe von Anbeginn ihrer Existenz erhalten mußte. Gott konnte ihr nicht alles geben, ohne sie zum Gott zu machen; er mußte also stufenweise Unterschiede in der Vollkommenheit der Dinge und ebenso Beschränkungen jeder Art geben.“ (117)