In der weiteren Auseinandersetzung mit Luther trat nochmals in den Blick, dass Luther entgegen der scholastischen Tradition des Mittelalters ein ausgesprochen pessimistisches Weltbild vertritt. Was er unter „Natur“ und dem „natürlichen Menschen“ versteht, ist für Luther ausnahmslos fragwürdig, unvollkommen und vom Göttlichen entfremdet. Als Indikator für diese Einsicht dient ihm dabei allem voran das „Gesetz“ – gemeint ist damit in erster Linie das Gesetz Gottes, wie es aus dem Alten Testament überliefert ist (Stichwort „10 Gebote“). Das Gesetz ist für Luther gerade kein Mittel zur Besserung des Menschen und der Welt, sondern ein Spiegel der Verlorenheit und Schwäche des Menschen. Das Gesetz treibt den natürlichen Willen des Menschen, seine Triebe, Wünsche, Sehnsüchte und Begierden vor sich her. Die Unerfüllbarkeit des Gesetzes macht dem Menschen seine hoffnungslose Existenz als Sünder und seine Erlösungsbedürftigkeit überhaupt erst bewusst. Versuche, das Gesetz zu erfüllen, um damit Gott näher zu kommen (Stichwort „Gute Werke“), führen laut Luther geradezu ins Gegenteil: in die Gottesferne und in die Selbstverkrümmung des Menschen. Wirklich wollen, was Gott will, Gott ähnlich werden, ist dem Menschen unter natürlichen Bedingungen unmöglich: Er kann „von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist“. Das Böse und die „Natur“ des Menschen liegen damit bei Luther nah beieinander.

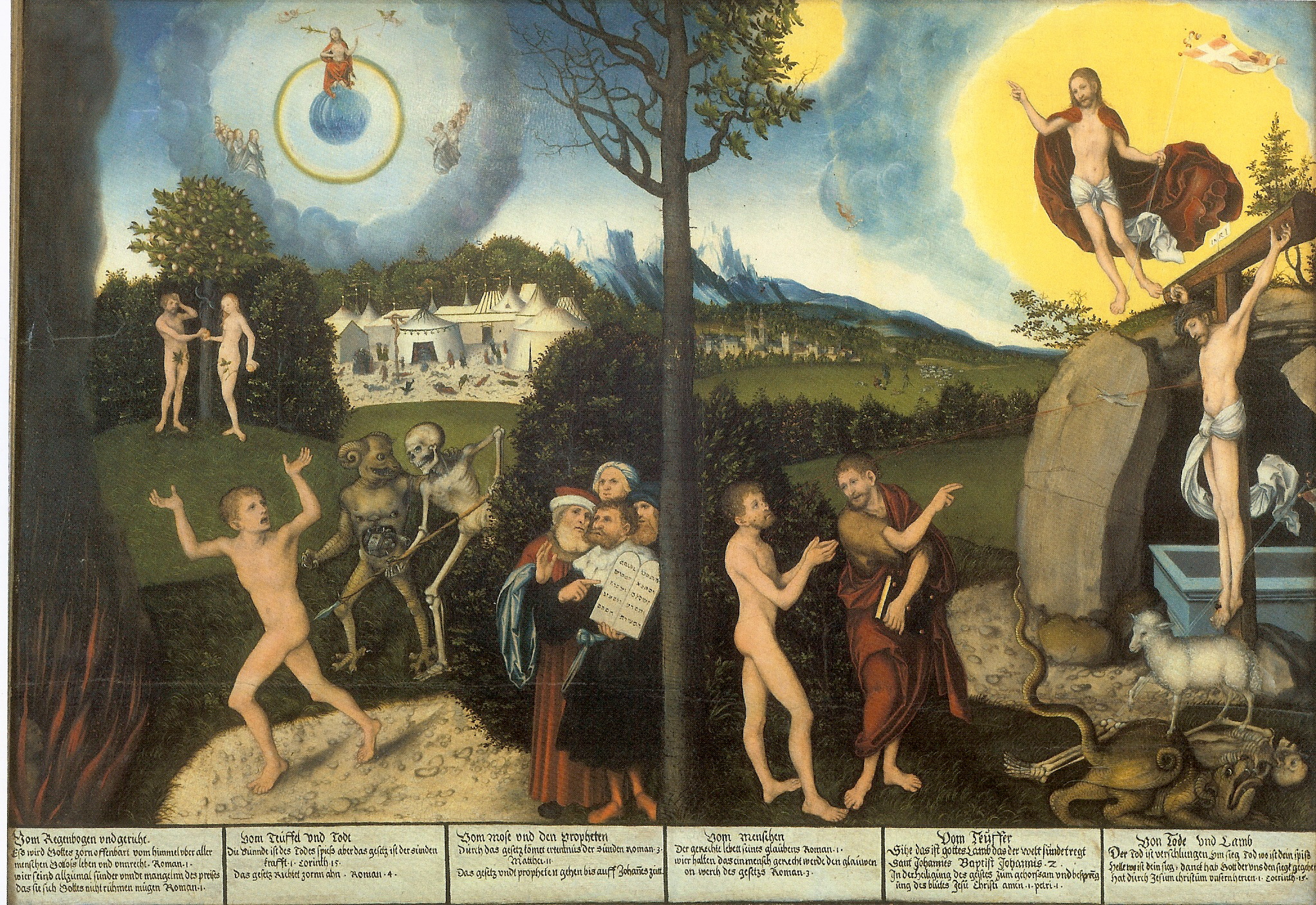

Mit Hilfe von Cranachs Werk „Gesetz und Gnade“ wurde dieser Zusammenhang deutlicher. Die beiden natürlichen (nackten) Menschen stehen für die gespaltene Natur des Menschen: Da „jeder natürliche Wille ungerecht und böse ist“ (91), steht er mit dem Gesetz im ständigen Kampf und wird immerzu ins Leiden und Scheitern getrieben. Allein die Gnade Gottes, die den Menschen ohne dessen zutun trifft (wie der Blutstrahl), vermag im Menschen den Willen und das Gesetz zu versöhnen. In der Disputation gipfelte diese Einsicht in dem Satz: „Gottlieben heißt sich selbst hassen“ (98), d.h. sich selbst hinsichtlich der Natur als verloren und böse betrachten und demgegenüber allein die Gnade Gottes als Heil und Hoffnung gelten lassen. Gut am Menschen ist nicht seine Natur, auch nicht seine Vernunft, sondern allein Gottes Gnade in ihm. In de servo arbitrio zeigte sich dies in der Unfähigkeit des als „Reittier“ skizzierten Menschen, zwischen den beiden Reitern (Gott und Satan) zu wählen. Für eine Wahl gegen das Böse fehlen dem Menschen seiner Natur nach schlicht die Fähigkeiten. Dies ist aber keineswegs ein Rückfall in antike Dualismus-Kosmologien, in denen der Menschen als Spielball zweier Mächte (Gut/Böse, Licht/Schatten, Gott/Gegengott) vorgestellt wird. Vielmehr verlagert sich der Kampf der beiden „Reiter“ in die Welt. Der Teufel ist der „Fürst der Welt“, also eine ausschließlich in der Natur wirksame Kraft, die für die Schwächen und Triebe des Menschen steht und durch diese die Botschaft des Evangeliums und der Gnade verunklärt oder verdeckt. Der Wille ist bei Luther folglich insofern nicht frei, als er Teil der Natur und damit Teil eines tief von Gott entfremdeten, indifferenten Geschehens ist. Der Mensch ist in die Natur – als Natur – verstrickt und kann damit niemals frei und über seiner Natur stehend etwas Wollen, was über das natürliche Getrieben und Verstricktsein hinausgeht. Wenn der Mensch wirklich frei ist, ist er es allein dadurch, dass er „frei gemacht“ wird. Bei Luther ist dies ausschließlich im Glauben an Jesus Christus der Fall, der insbesondere in seinem Kreuzestod die Überwindung der Welt und der Natur – und damit die Erlösung von der Sünde – zur Darstellwirklich werden lässt. Dies ändert aber nichts an der Natürlichkeit des Menschen, die auch im Glauben noch immer problematisch, sündhaft und verloren bleibt („simul iustus et peccator“).

Leibniz: Als Vorbereitung auf Leibniz, den wir bereits als einen deutlichen Gegenentwurf gegenüber Luther identifiziert haben, haben wir uns kurz mit Voltaires Candide beschäftigt. Die Pointe war hier die polemische Auseinandersetzung mit dem Leibnizschen Optimismus, der in Voltaires Satire immer wieder ad absurdum geführt wird. Der chaotische, destruktive und immer wieder in Verzweiflung und Sinnlosigkeit mündende Lauf der Welt soll hier die Absurdität des Gedankens eines in die kosmische Perfektion der „besten aller möglichen Welten“ aufgehobenen Bösen vor Augen führen. Anders als Leibniz plädiert Voltaire am Ende für einen radikalen Pragmatismus: Den Garten bebauen und ein ausgeglichenes Leben in geregelter Arbeit führen. Dem rationalistischen Gedanken, das Wesen der Welt und mit ihm das Wesen des Bösen fassen und verstehen zu können, erteilt Voltaire eine Absage. Bei Leibniz hingegen wird eine große Erzählung vom kosmischen Ganzen und vom ewigen Gleichgewicht entworfen: Alles in der Welt hat einen Sinn, hat Ursache und Wirkung. Den Lauf der Dinge subjektiv nach gut oder böse beurteilen zu wollen ist damit kurzschlüssig: Alles, auch das vermeintlich Böse ist von einem anderen Standpunkt her betrachtet womöglich durchaus sinnvoll und gut. Des einen Leid ist des anderen Freud – und insgesamt ist das kosmische Ganze letztlich die bestmögliche Wirklichkeit, die ein Schöpfer hätte machen können. Der Welt-Optimismus bei Leibniz knüpft damit geistesgeschichtlich wieder stärker an die Linie Aristoteles-Thomas von Aquin an.